25 апреля стало известно об «окончательном предложении США» обеим сторонам российско-украинской войны. Если мирное соглашение будет заключено на этих условиях, подвергшаяся агрессии со стороны РФ Украина потеряет значительную долю своей суверенной территории в международно признанных границах — Крым, Луганскую область и крупные части Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Более того, США официально призна́ют Крым российским, а Украина должна будет навсегда отказаться от закрепленной в своей Конституции цели вступления в НАТО. Подобные условия, которые Вашингтон предъявляет Украине как ультиматум, в европейских СМИ называют «планом капитуляции» Киева и результатом «закулисного сговора» с Москвой. Но в Белом доме совершенно не стесняются давить на Украину. Подобные случаи, когда будто бы нейтральный посредник принуждал одну из сторон к территориальным уступкам и даже давил на жертву, помогая агрессору, уже имели место в истории. И, как правило, ничем хорошим такие несправедливые «сделки» не заканчивались. Рассказываем о некоторых из них.

Мюнхенский сговор

О самом известном подобном случае, когда формальный союзник (Франция) и как будто доброжелательные нейтральные государства (Великобритания и Италия) заставили Чехословакию отдать часть своей территории Германии, мы уже рассказывали в отдельном тексте. Напомним: такие действия посредники между Берлином и Прагой на переговорах в Мюнхене объясняли желанием сохранить мир в Европе.

За спиной правительства Чехословакии Франция и Великобритания договорились с Германией признать претензии последней на районы соседней страны, в которых доля немецкого населения превышала 50%. А чтобы Чехословакия не артачилась, Париж и Лондон надавили на нее, проинформировав, что она может либо принять эти условия, либо воевать против Германии в одиночку (и это при том, что Франция еще в 1924 году заключила с чехами союз).

В сентябре 1938 года страна вынуждена была подчиниться совместному давлению противника и ангажированных посредников. К чему это привело? Уже в марте 1939-го Германия окончательно ликвидировала Чехословакию, а в сентябре развязала опустошительную Вторую мировую войну, напав на Польшу.

Попытка Парижа и Лондона сохранить мир в Европе через давление на несговорчивую страну, не хотевшую уступать территории агрессивному соседу, полностью провалилась. И вдобавок бумерангом ударила по ним самим. Франция была разгромлена немцами уже в июне 1940 года, а Великобритании до июня 1941 года практически в одиночку пришлось сдерживать агрессию Германии и примкнувшей к ней Италии в Европе и Африке.

Первый Венский арбитраж

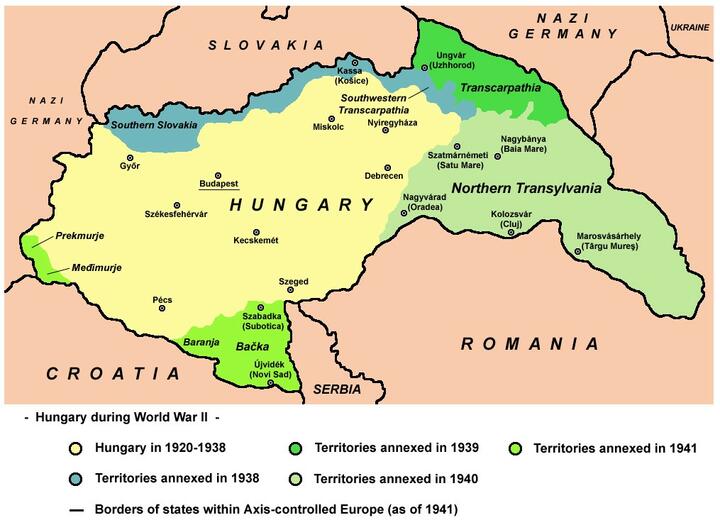

По итогам Первой мировой войны Венгрия, как часть потерпевшей поражение Австро-Венгрии, потеряла по Трианонскому договору две трети своей территории. Входившие в ее состав Словакия и Закарпатская Украина достались Чехословакии, город Фиуме (Риека) — Италии. Королевство сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия) получило Хорватию, Славонию, часть Баната, а Румыния — остальной Банат и всю Трансильванию. Даже Австрия, составлявшая с Венгрией двуединую монархию, сумела заполучить от последней Бургенланд. При этом почти все эти территории были переданы без референдумов — то есть без учета мнения проживавших там людей.

В результате сотни тысяч венгров оказались в других государствах. Среди венгерских политиков межвоенного времени были популярны идеи пересмотра несправедливого с их точки зрения Трианонского договора. Но силовым путем добиться этого было практически невозможно: «урезанная» Венгрия и в военном, и в экономическом отношении была слабее большинства своих соседей.

Ситуация изменилась в 1933 году, когда власть в Германии оказалась в руках нацистов, которые тоже стремились передвинуть новые европейские границы. Интересы Берлина и Будапешта совпали в Чехословакии: она граничила с обеими государствами, и в ней жили крупные немецкое и венгерское национальные меньшинства. Еще до Мюнхенского сговора венгерские политики прозрачно намекали немцам о необходимости пересмотра границ. Так, в 1936 году регент Венгрии Миклош Хорти на встрече с рейхсканцлером Адольфом Гитлером обсуждал совместное удаление «раковой опухоли из сердца Европы» — то есть Чехословакии.

Практическая возможность для Венгрии изменить статус-кво появилась в 1938 году, когда Германия взялась за решение Судетского вопроса на своих условиях. Венгрия не участвовала напрямую в подготовке Мюнхенского соглашения, но с помощью Германии и Италии смогла добиться включения в его текст требования к Чехословакии решить «проблемы венгерского меньшинства» в течение трех месяцев. Если соглашения по этому вопросу не удалось бы достичь, стороны должны были попросить другие государства, подписавшие «Мюнхен», выступить арбитрами.

В начале октября 1938 года венгерская и чехословацкая делегации встретились в Комарно (город на той части территории Словакии, которую оспаривала Венгрия). Представители Будапешта заняли позицию в соответствии с полученными от правительства инструкциями: «Не ведите переговоры, а требуйте». Вскоре стало ясно, что с таким подходом достижение компромисса невозможно. И стороны обратились за помощью к подписантам Мюнхенского соглашения.

Но к тому моменту правительства Франции и Великобритании, решившие, что они уже сохранили мир в Европе, утратили интерес к событиям в центральной ее части. Поэтому арбитрами спора 2 ноября 1938 года в Вене выступили министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп и его итальянский коллега Галеаццо Чиано. Таким образом судьба территориальных претензий Венгрии к Чехословакии оказалась в руках Германии и Италии — фактических союзников Будапешта.

В результате такого фиктивного «посредничества» Чехословакия потеряла более 10 тысяч квадратных километров территории в Словакии и Закарпатье с населением (по данным переписи 1930 года) в 854 тысячи человек: более полумиллиона венгров и почти 300 тысяч чехов, словаков и украинцев. При этом у Чехословакии не было даже формального права отказаться от навязанного арбитрами «компромисса», ведь она обязалась принять его еще по условиям Мюнхенского договора. Уже 5−11 ноября Венгрия оккупировала обозначенные в соглашении области.

Вторжение увенчалось въездом регента Хорти на белом коне в город Кошице на востоке Словакии. Здесь венгерский диктатор пообещал обеспечить полную свободу языка и культуры и улучшить уровень жизни словаков. Но еще до конца 1938 года Венгрия ввела на аннексированных территориях военное управление. Здесь запретили чехословацкие политические партии (кроме лояльных Будапешту), ограничили свободу передвижения и начали преследовать невенгерское население.

Решил ли Первый Венский арбитраж спор между Венгрией и Чехословакией и привел ли он к установлению долгосрочного, прочного мира в регионе? Разумеется, нет. Даже такие его результаты не удовлетворили реваншистских аппетитов режима Хорти. В марте-апреле 1938 года, когда Германия полностью захватила Чехию, а в Словакии создала марионеточное государство, венгерские войска захватили еще и Карпатскую Украину (автономную область в составе Чехословакии, которая после немецкой оккупации Чехии 15 марта 1939 года провозгласила независимость).

По итогам Второй мировой войны Чехословакия вернула себе земли в Южной Словакии, захваченные Венгрией. А Закарпатье стало частью Украины в составе Советского Союза.

Второй Венский арбитраж

К концу июня 1940 года заметно ослабло еще одно государство, к которому у Венгрии были территориальные претензии, — Румыния. Она уступила жесткому советскому ультиматуму, после чего СССР аннексировал Бессарабию, Северную Буковину и область Герца (сейчас эти территории составляют основную часть Республики Молдова, а также Черновицкую и запад Одесской области Украины).

Отметим, что именно советское вторжение 1940 года подтолкнуло Румынию к тому, чтобы через год вступить во Вторую мировую войну на стороне Германии. Раньше, до лета 1940 года, Румыния ориентировалась больше на антигитлеровскую коалицию. В апреле 1939-го, накануне Второй мировой, она даже получила гарантии независимости от Франции и Великобритании. Впрочем, после разгрома Франции в июне 1940-го ценность этих гарантий свелась к нулю, и Румыния от них отказалась. В итоге в ситуации, когда западные союзники уже ничем не могли помочь, СССР сам захватил восточные регионы Румынии, а Германия успешно одну за другой захватывала европейские страны, Бухаресту пришлось быстро переориентировать свою внешнюю политику на Берлин.

Цену, которую Адольф Гитлер выставил недавней противнице за переход под покровительство Германии, оказалась серьезной. 3 августа 1940 года он заставил Румынию передать Болгарии Южную Добруджу. А затем принудил к проведению переговоров с Венгрией о судьбе Трансильвании, где проживало значительное венгерское меньшинство (особенно в северных и восточных районах).

Воодушевленные результатами Первого Венского арбитража, венгры сразу потребовали у румын 69 тысяч квадратных километров территории с 3,8 млн жителей, почти две трети которых были румынами. Бухарест, ошарашенный такой наглостью, не согласился — и 24 августа недельные переговоры завершились. Тогда, как и в случае с Чехословакией, в дело вмешались Германия и Италия, предложившие свой арбитраж. Впрочем, это были «предложения, от которых невозможно отказаться»: в протоколе Румынского коронного совета от 29 августа они названы «сообщениями ультимативного характера».

30 августа 1940 года в Вене состоялся Второй Венский арбитраж. Риббентроп и Чиано снова удовлетворили венгерские территориальные претензии, лишь несколько урезав их. Будапешт получил 43,5 тысячи квадратных километров Северной Трансильвании с населением около 2,6 млн человек (в том числе 54% венгров). Под давлением «арбитров», к тому времени активно перекраивавших европейские границы, Румыния была вынуждена принять эти условия. При этом Бухарест попал под протекторат Германии, что на тот момент выглядело для властей Румынии выгодным.

Аннексия Северной Трансильвании Будапештом обернулась для местного невенгерского населения множеством трагедий. Так, в деревне Трезня 9 сентября 1940 года вошедшие в нее венгерские войска устроили резню, погибло 87 румын и шесть евреев, в том числе дети. Одной из жертв стал православный священник Траян Костеа, которого заживо сожгли прямо в церкви. Десятки человек во время установления венгерской власти были убиты и в других населенных пунктах Северной Трансильвании — в Цереше, Залэу, Халмэшде, Нушфалэу, Ипе.

В сентябре 1944 года, когда Румыния заключила перемирие с союзниками по Антигитлеровской коалиции и перешла в войне на их сторону, результаты Второго Венского арбитража были объявлены недействительными. Северная Трансильвания вернулась в состав Румынии.

Читайте также